AGUNG BULE, dalam Seni dan Eksistensi, Disorder Think Madly to Embrace the Chaos

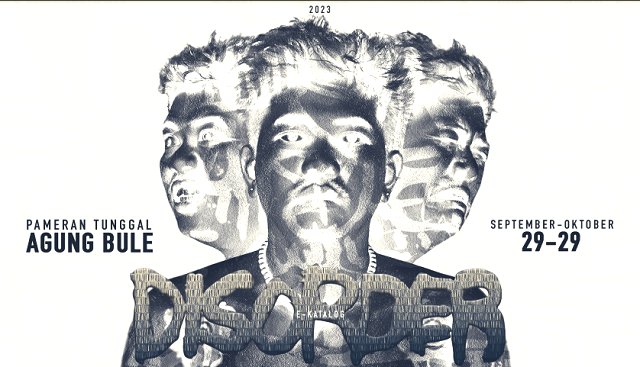

Impessa.id, Yogyakarta: Kini saatnya untuk meraesapi kisah Agung “Bule”, melalui karya-karya dalam pameran tunggal berjudul “DISORDER, Think Madly to Embrace the Chaos”, pada 29 September hingga 27 Oktober 2023 di Jiwa Gallery Yogyakarta. Menjelajahi dimensi makna dalam kekacauan dan merasakan getaran setiap goresan.

Ajakan bergabung menjadi bagian dari energi dan cerita yang tersembunyi dalam setiap goresan, mendalami pengalaman seni yang lebih dari sekadar visual, suatu perjalanan seni yang menggetarkan dan membebaskan dari Agung Bule.

Begitu banyak kisah tersembunyi di balik lukisan, dan inilah saatnya untuk mengungkapnya. Agung Nashrullah lebih akrab disapa Agung Bule, seniman lukis dengan konsentrasi ekspresionisme yang telah menghabiskan hidup untuk merangkai kekacauan menjadi karya seni yang mendalam dan menggetarkan. Lahir di Bangko pada tanggal 6 Oktober 1992, kini bersama sang istri tercinta Dwi Endah Ciswiyati membangun dunia baru di Yogyakarta, di mana setiap goresan kuas adalah sebuah perjalanan berani menghadapi ketidakpastian.

Lukisan bukan sekadar rangkaian warna di atas kanvas (medium tertentu), tetapi perjalanan mendalam yang menggambarkan perjuangan, harapan, dan kebingungan dalam menjalani hidup. Tiap goresan adalah ungkapan dari kehidupan yang penuh makna, dan setiap komposisi adalah rekam jejak perjalanan eksistensial.

Pendidikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogyakarta) memberikan wawasan baru dan bahan bakar kreatif bagi Agung Bule. Sebagai lulusan Angkatan 2018 di jurusan Seni Murni program studi Seni Lukis, gelar ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi dalam merangkai visi kehidupan menjadi karya seni yang tegas sekaligus penuh daya.

Namun, tidak hanya di balik kuas Agung Bule menemukan inspirasi. Debat intelektual, renungan mendalam dalam literatur, dan imajinasi film-film bermakna melengkapi perspektif dirinya. Setiap pengalaman itu menjadi bagian penting dari palet warna dalam setiap karya yang ia ciptakan.

Ada yang menarik menelusuri tulisan mengenai perupa Agung Bule oleh Muhidin M. Dahlan, penulis kronik dan dokumentator partikelir di dunia seni rupa dan bergiat di Warung Arsip.

Dalam tulisan pameran tunggal Agung Bule yang bertajuk “DISORDER, Think Madly to Embrace the Chaos” di Jiwa Gallery Yogyakarta tersebut, Muhidin M Dahlan menuliskan secara panjang lebar “Agung Bule Nashrullah, Hidup di Atas Titian Order dan Disorder”

Muhidin menyebutkan bahwa seniman, adalah seorang pelopor dalam hutan kekacauan, selalu berupaya dengan gigih untuk meresapi dan merspons dinamika yang tidak teratur dalam dunia yang terus berubah. Dalam kompleksitas kehidupan sehari-hari, lalu tergambarlah perjuangan yang menggambarkan krisis makna dalam masyarakat modern saat ini.

Proses artistik tidak hanya pada kebentukannya, melainkan juga menjadi sarana refleksi bahkan lebih dari itu. Sebuah cermin untuk melihat diri dalam keheningan kreatif yang seringkali membingungkan. Inilah cara seniman menjelajahi eksistensinya dalam keterkejutan yang semakin tak terhingga, membuka jendela ke pemahaman baru akan diri sendiri dalam kerumitan kehidupan yang terus berputar.

Hal yang menakutkan bagi Agung Bule, bukan hantu atau begal di rimba jalanan, melainkan ketiadaan uang. Uang dan seni itu sangat dekat dalam nilai, tapi kadang menjauh dari realitas hidup seniman yang sedang berjuang mendapatkan posisi. Jika uang adalah order, ancaman kebangkrutan hidup adalah disorder.

Secara autobiografis, ia hidup di antara order dan disorder. Dalam dunia konsumsi dan transaksional, order adalah pesanan. Konsumen dan klien adalah segalanya. Sebagai bintang, kemauan konsumen adalah harga mati. Sementara, disorder adalah segala yang sebaliknya. Jika order adalah tatanan, sesuatu yang stabil, disorder adalah ketidakstabilan, ketidaknormalan.

Dis! Garis dan rona-rona warna jalan raya adalah disorder itu. Di sana, individu menjauh dari tatanan dan abstraksi sosial normal yang dibakukan dalam keluarga. Kebebasan dan ketakutan saling menindih. Solidaritas dan individual saling menyapa dan menikung.

Agung Nashrullah yang biasa disapa “Bule” ini memulai kehidupan disorder itu sejak SMP saat ia memutuskan menjalani hidup sebagai santri di Ponorogo. Jarak Bangko dengan Ponorogo tak terbayangkan bagi seorang anak berusia sangat belia.

Keberangkatannya ke Pondok Pesantren Al-Iman di bawah bayangbayang kekerasan, selain untuk “menentramkan” hati kedua orang tua bahwa ia menjadi anak saleh dan baik budi pekertinya. Pesantren, sebagaimana persepsi umum, selain “hukuman”, juga sabuk pengaman nilai. Paling tidak, bagi keluarga (di) Indonesia.

Satu-satunya yang ia bawa pulang ke Bangko adalah nama “Bule” yang disematkan teman-temannya di pesantren. Ijazah tidak, karena ia drop out dan pindah di SMA 7, sekolah buangan untuk pelajar-pelajar yang se-enaknya sendiri,” kisahnya. Seingatnya, dia hanya masuk sekolah saat Senin. Selebihnya, jika tidak ke bengkel, ya keluyuran ber-Vespa. Ia bukan anak nongkrong, seperti main playstation, misalnya. Kalaupun berkeluyuran, ia pantang memakai seragam. Walau demikian, kepala sekolah menyayanginya. Ia kerap dipanggil ke ruang kepala sekolah, dinasehati baik-baik.

Barangkali, hanya ingin memungkasi. Sebab, tujuan utamanya adalah jalan, adalah jalan-jalan, adalah hidup menggempur dan tergempur di jalanan. Sebagai anak yang mencintai jalanan, jarak antara Bangko dan Kota Jambi yang cukup jauh, lebih kurang 100 kilometer, tidak pernah menjadi masalah baginya. Bahkan, bentang jarak lebih jauh dari itu, tidak apa.

Dari atas sadel Vespa ia belajar kerasnya hidup sebagai single fighter. Di jalanan, ia berjalan sendiri alias solo Vespa. Tidak nongkrong. Terkadang, ia memanfaatkan kantor polisi untuk numpang tidur dan mandi. Pengetahuannya tentang Vespa, komunitas, hingga kehidupan manusia-manusianya yang ia pelajari di alan raya itu yang mempertemukannya dengan Yogyakarta. Ia pada akhirnya terhenti dan “stag” di Yogya. Baginya, kota ini mengucapkan selamat datang. Welcome to Yogya, Bule.

Di Yogya, ia bertemu dengan para seniman di Malioboro. Lama dan akrab di jalan membuatnya cukup bersahabat dengan dunia girli di Malioboro. Terutama, Wiryo “Heru Girli” Warisno dan Imam Rastanegara. Dari sana, perlahan-lahan mulai muncul sejumlah nama, seperti Bob Sick, Yustoni Volunteero (Alm), Iwan Tipu, S. Teddy D (Alm), Ugo Untoro. Ia tahu seniman itu, tapi tidak sadar bahwa mereka pernah kuliah di Institut Seni Indonesia (ISI).

Dari pergaulan ini juga, ia mulai menato tubuhnya dengan rajah dari rimba Kalimantan. Ia terpesona dengan garis rimba yang ditimba Dayak dari ekosistem alam mereka. Karena bertato ini, saat masuk ISI Yogya atas pencerahan dari Sukri Gozali agar mendaftar di Media Rekam (fotografi), namun ia memilih di seni murni lukis dan menjadi “bulan-bulanan” senior. Ia dianggap sudah “punya” dan “jago”.

“Saat orientasi, saya itu disalip dekat deretan patung malaikat di Fakultas Seni Murni. Saya lupa, bahkan ada senior teriak supaya saya disalip dengan posisi terbalik,” kenangnya sambil tertawa. Ide menyalip bule mungkin terinspirasi karena rambutnya pirang dan badannya bertato. Walau bertato, ia termasuk mahasiswa yang sangat sedikit berkuliah dengan disiplin. Mabuk boleh, menghirup tanaman herbal jalan, tapi disiplin kuliah juga perlu. Persis dengan ajaran yang ia terima langsung dari seniman Stefan Buana di Barak Seni. Stefan bersabda, seniman itu boleh urakan, tapi setidaknya kamar bersih, selimut dilipat, handuk tak boleh digantung di kamar mandi.

Karya boleh berantakan, tapi hiduplah secara bersih. Tatoan boleh, urakan boleh, tapi jangan jorok. Apa yang kau cari di ISI? Pamflet yang ditempel secara klandestin di seluruh dinding kosong ISI. Rektor Burhan murka. Bule hanya ingin menyampaikan bahwa yang masuk ke ISI adalah mereka yang susah payah mendaftar untuk mendapatkan lisensi besar kesenimanan.

Oleh karena itu, setelah ia menjadi Ketua BEM Fakultas Seni Rupa, terutama dalam pekan perkenalan akademik (PPAK), ia menghentikan praktik perpeloncoan. Praktik kekerasan itu tak ada hubungan dengan akademik. Itu dendam senior ke adik-adik baru. Prinsip utama masuk dan mengikuti disiplin akademi ia ingin menjadi manusia yang haus ilmu pengetahuan, diskursus ilmiah. Di kampus seni tertua itu ia terlibat membicarakan topik seni secara brutal, mengkajinya hingga ke akar-akarnya. Karena itulah, ia lebih banyak nongkrong dengan kelompok dosen Rain Rosidi, Andre Tanama, Koskow yang mengelola jurnal kampus.

Dan, yang ia sebut “membicarakan topik seni hingga ke akar-akarnya” dalam percakapan sehari-hari dalam kampus tidak ia dapatkan. Ia terpikir untuk drop out saja karena bosan di tempat di mana institut seni legendaris berdiri. Tapi, niat kabur itu urung karena dorongan dosen-dosen yang melihat potensi akademiknya justru sangat bagus.

Dari fotografi ke seni murni, sejauh hasil refleksinya, ia terdidik pada dua hal, pada dua dunia yang kerap saling bertabrakan. Dua dunia: order dan disorder. Pada fotografi, ia hidup dalam dunia yang rapi, ajeg, bekerja dalam target, terikat oleh kontrak dan pesanan. Sebaliknya, pada seni lukis/murni, ia sepenuhnya bebas tanpa ikatan apa pun. Ia bekerja dan memeras kreativitasnya hingga ke titik zenith tidak didorong oleh apa pun, oleh siapa pun, tetapi karena ia mau melakukannya, karena pikiran dan tindakannya bersepakat.

Pada alam order, ia tak merdeka, pada alam disorder ia merdeka 100%. Tetapi, justru pada alam order itu, kegiatan ekonomi seperti bayaran atau upah tetap ada dan bisa dikalkulasikan. Artinya, walau tak besar, untuk menopang kehidupan sehari-hari, alam order memberi jaminan yang pasti. Sebaliknya, alam disorder lebih liar dan brutal. Kata banyak cerita, rezeki seniman murni itu hanya pasar lintas dunia yang tahu. Alam disorder itu bisa membuat seniman melarat sehabis-habisnya, bisa juga menjadikannya kaya raya.

Pendek kata, ia ingin hidup dan dikenal dengan alam disorder pada seni lukis. Tetapi, alam ini memang brutal dan menakutkan. Terutama, dari sisi ekonomi. Ia sadar, apalagi para seniman muda yang sudah berkeluarga seperti dirinya, hidup “profesional” dari dunia lukis adalah pertaruhan yang mematikan. Biaya melukis itu sangat mahal dan absurd, se-gaib pasarnya. Karya lukis itu bukan benda yang mudah dijual. Bayangkan, Anda berpameran, dan tak ada satu pun laku terjual, bukankah itu sangat absurd.

Di garis itulah ia saat ini. Di ambang order dan disorder. Di titian garis betapa ngilunya seniman yang sudah berkeluarga di mana musuh kesehariannya adalah petugas PLN atau pemeriksa meteran PDAM yang sewaktu-waktu hadir di halaman rumah dan mematikan energi hidup manusia urban kota. Ia sudah mengalaminya. Dan, ia tetap melukis, melukis, dan melukis sembari mewanti-wanti dan berdoa agar istrinya, Dwi Endah Ciswiyati, tetap tersenyum melihatnya menggambar di garasi yang disulapnya menjadi studio. (Feature of Impessa.id by Antok Wesman)